「気」について¶

動画やラジオで視聴したい方はこちら

動画で見たい方はこちら

ラジオで聞きたい方はこちら

「気」を感じたことはありますか。

目には見えず、どこかスピリチュアルで、いまひとつ実感が湧かない人も多いかもしれません。

私自身、大人になるにつれて「確かにこの世界には“気”というものがある」と感じるようになってきました。

言葉で説明するのは難しいですが、例えば 〈元気ハツラツな人〉 と 〈元気がなくショボンとしている人〉 を思い浮かべると、少しイメージしやすいのではないでしょうか。

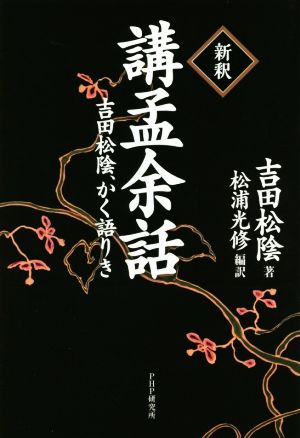

この言葉に興味を持つきっかけになったのは、私の好きな吉田松陰が著した『講孟余話』にある一節です。

浩然の気とは、この上なく大きく、この上なく強い……そういうものです。この気は、正しくまっすぐな道にしたがって養い、損なわないでいれば、ますます広くゆきわたり、天地の間に満ちあふれるようになります。

(講孟余話 第五章 第一節「かぎりなく大きく、かぎりなく強いもの」)

調べてみると、これは元々、中国戦国時代の儒家『孟子』に説かれているものだとわかりました。

人間の内部から発する気であり、正しく養い育てていけば天地の間に満ちるものとされる。また、道義が伴わなければしぼんでしまい、道徳的意味を強く持つ概念である。

なかなか抽象的な説明で、これだけで「なるほど!」と理解できる人は少ないでしょう。

私なりの解釈としては、「肉体的な元気」に対する「精神的な元気」 を指しているのではないかと思っています。

難しい概念なので引き続き学んでいきたいと思いますが、ここでは「気」がよく語られる東洋思想での捉え方を見てみます。

東洋思想・伝統医学の視点¶

- 中国や日本の伝統思想では、「気」は生命の根源的エネルギーとされ、道教や漢方、鍼灸の基盤概念です。

- 「気の流れ」が滞ると病気になり、整えることで健康になると考えられています。

- 「元気」「病気」「気配」など、日常の言葉にも深く根付いています。

確かに「病は気から」とよく言いますね。では、科学的に見るとどうでしょうか。

科学的な視点¶

- 現代科学において「気」という独立した物理的エネルギーは確認されていません。

- しかし「気功」「呼吸法」「瞑想」によるリラックス効果や免疫機能への影響は、心理学や神経科学の研究で裏付けられています。

- この場合の「気」は比喩的・体感的な表現であり、実際には自律神経やホルモン、脳波などの生理学的作用と考えられます。

つまり、科学的には「気」は自律神経やホルモン、脳波の作用として説明されているのですね。

自分の考え¶

「気」に関してはさまざまな視点がありますが、私にとっての「気」は 人からもらうガソリンのようなもの だと思っています。

もちろん、瞑想などによって自分で養うこともできます。それは体調を整えたり、マイナスを取り除いたりする性質の「気」でしょう。

一方で、かぎりなく大きく強い精神的エネルギーは、人との関わりからこそ得られるのではないかと感じます。

ただし、もらってばかりでは搾取になってしまいます。だからこそ、自分が活力を得たら 他者に気を返す ――そのサイクルが大切なのだと思います。

「この人と会うと元気をもらえる」――そういう人はきっと気を強く持っていて、それだけで大きな価値があります。

そうした人と定期的に会うことを習慣にするのは、とても良いことかもしれません。

ただし、MBTIでいうエンターテイナーのように、外では元気に振る舞っていても、家ではとても静かで、実は空元気だった……というケースもよくあります。そういう場合、それは本当の「気」と言えるのでしょうか。

吉田松陰が述べた「浩然の気」では、誠実さと勇気をもって正義を積み重ねるときに養われる、大きく澄んだ精神の力 とされています。

もし本当にそうやって積み重ねて、かぎりなく大きく強い精神の力を養えるのであれば、実践してみる価値は十分にありそうです。